【ビデオゲームコラム】『Venba』近くて遠い上野のビリヤニ

「ビリヤニが食べたい」

そう聞いた私は上野に向かった。

ことしの初め、私はゲッコーパレードメンバーの崎田ゆかりと会う約束をしていた。待ち合わせ場所は上野にある南インド料理店。はるばる京都から来た崎田は味のいいビリヤニを食べるために、評判のいいこの店を選んだらしい。

私はビリヤニを食べたことはなかった。インド・ネパール・パキスタン料理のお店は好きでときどき利用させてもらうが、いつもナンを頼んでしまうからだ。

店に着いたのは12時過ぎ。道に迷い、私がすこし遅れた。

先に到着していた崎田が席を取ってくれていた。ひとまずビリヤニのランチセットを注文し、お互いの近況や集団について話す。あとで聞いた話だが崎田が今回東京に来たのはKing Gnuのライブが目当てだったらしい。やがてビリヤニ、ロティ、カレー3種にヨーグルト風味のキュウリなどなど、すべてが銀色のトレーに乗せられたプレートがやってきた。食べたことがないのだから当然だが、こんなに間近でビリヤニをみたのははじめてだ。これがビリヤニ。

でも私はビリヤニを作ったことがある。ゲームの中でなら。

『Venba』は、カナダに移住したあるタミル人一家の姿を、料理を通して描いたゲームだ。開発はカナダのインディーゲームデベロッパー Visai Games。

1980年代のカナダ。ベンバとパーバランは南インドからこの地に移民としてやってきた夫婦。間もなくふたりの間には息子・ケビンが誕生する。一家3人での異国での暮らしは慣れないことも多い。喜ばしいこともつらいこともありつつ、ベンバは日々料理を作り、ケビンは成長していく。

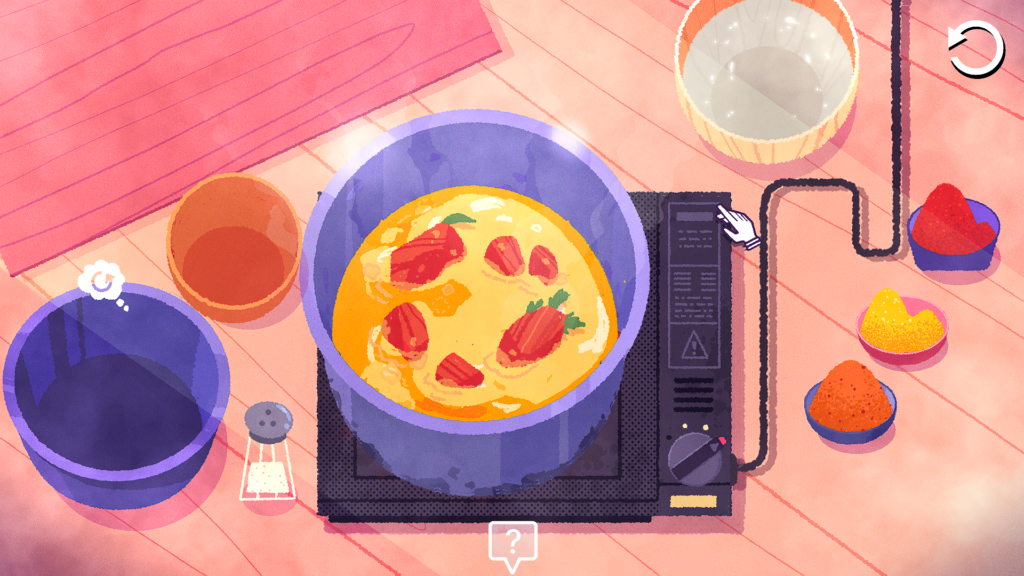

プレイヤーはこの家庭で起こるドラマを見つつ、ベンバが作る南インド料理の調理過程を体感する。

ベンバは母から受け継いだレシピを故郷から持ってきているが、そのレシピはところどころが破けてしまっている。その虫食いになった箇所をベンバは記憶を頼りに思い出し、プレイヤーは調理法を想像しながらおいしい料理を作り上げていく。

調理中はインド風の楽曲が流れ、陽気な雰囲気が漂う。こうした楽曲は、日本でもこの手の飲食店に行けば耳にすることが多い。マウスを使って食材を入れたり、かき混ぜたり、火にかける順番を気をつけたり、プレイしながら料理のあらましが少しづつみえてくる。時間は無制限、なんど失敗してもいいし、ヒントもある。

思い出せないことと知らないことは同じではないが、そう遠くない。おぼろげな記憶を引き出すベンバと、未知のものを想像するプレイヤー。この両者の悪戦苦闘が重なり合うことで、私たちはベンバたちの生活をより切実に感じられる。こうした追想と想像の連なりは、このゲームの後半に別の意味を帯びて浮かび上がってくる。

本作で描かれるドラマは彼らの日常の中にある喜びや苦労だが、それらがことさらに強調されすぎることはない。移民ゆえのカナダ社会との軋轢はもちろんきちんと描かれるが、基本的には誰しもが家庭やライフステージの中で普遍的に遭遇するようなイベントで構成されており、スリルや驚きよりも共感が強いゲームとなっている。

描かれる「家族」のドラマや、温かみのあるイラスト、マウスを用いた直感的な操作体系など、本作はあまりゲームをしないような人にとっても受け入れやすいものになっていると感じる。ふだん私は、ゲームをしない人に対してまでゲームを勧めることはあまりない。ただ『Venba』のようなゲームならばゲームと全く接点のない人にもプレイを勧められる、そう強く思えるゲームだった。私がプレイしたのはPC版だが、Nintendo Switchをはじめ各ハードでダウンロード販売されているため、遊ぶためのハードルはそれほど高くはない。

惜しむらくは日本語字幕に対応していないことで、この点で二の足を踏んでしまう人もいるだろう。とはいえ、動きや表情を見せるイラストは視覚的にわかりやすく、英語にほとんど親しみのない私でもある程度なにが起こっているかは理解できたため、それほど心配することはない。

むしろ英語がわからないことがプラスにはたらく部分もある。もちろんテキストの細かなニュアンスを掴むなら英語を理解できたほうがいい。だが、プレイヤーがすぐに理解できないということが、懸命にわからないことを理解しようとするベンバへの共感を生み、同時にベンバたちはあくまでプレイヤーにとって遠い存在であるという反対に思える感覚を、併存して体感させる。私はこうした感覚をゲームで味わったのは初めてだった。いずれにせよ、日本語字幕が入ればもとの英語版と両方で体験できるはずだ。日本の多くの人に触れてもらえるのであれば、そちらにも期待したい。

はじめて食べるビリヤニはおいしかった。粒だったインディカ米は煮汁によって炊かれ、塩気は少ないが味がついている。かなり好みだ。鶏肉や野菜、羊肉のカレーそれぞれとも相性が良い。ベンバは煮汁と米を幾層にも重ねて炊いていたが、あとで調べてみるとこれは「パッキ」という米を半炊きにして煮汁を重ねて炊き上げる調理法らしい。別の調理法もあるようだ。

週末ということもあるだろうが、店は繁盛していた。私含め、お客はおそらく「異国の料理」を求めてくるわけだけど、もしかしたら日本人の舌にあわせた調理をしているのかもしれない。使える食材だって違うのだろう。そしてその土地で食べるとあれば、聞こえてくる音、感触、匂い、温度そのすべてが違うはずだ。私はそうした違いを想像してみた。それは実感ない、答えのない想像かもしれないが、それでも想像を止めることはできなかった。

作るにしても食べるにしても、料理は触媒になる。『Venba』の登場人物たちは縁のない地で料理を作り、自分の思い出を受け継いだり、受け継ごうとしている。距離を超えて時を超えて思い出す。そして出会ったことのないものに思いを馳せる。

日本人としての日本的な文化に浴して育った私は、かれらと同じだと言い切ることはできない。だが、不思議なほどに共感を得ることはできる。かれらの姿を見て、亡くなった家族の墓参りにしばらく行っていない自分のことを顧みた。そして心のなかにある実家の雑煮を目の前に現出できるのか、あるいはきちんと受け継げたかを自問した。このゲームは日本で暮らす多くの人々(私も含まれる)が抱く家庭や家族の価値観と少々こわくなるほどに合致している、そんな印象を持った。それは、一見断絶したかに思える過去との連続性を、彼らが想像によって補っているからではないか。

そこに確かにあるレシピという物と、確かではない人間の記憶をかけ合わせて、破れを補う。その結果できあがったレシピが正しいものなのかは誰にもわからない。ただ料理という形をとった確からしいものができあがる。そして人々はまたその料理の不確かな記憶を受け継ごうとする。

権威のある料理ならばまた違うのだろうが、このレシピはおそらく家庭のなかで継がれるうちに何度も変わっている。そうした人々の営為が日々の料理を変容させ、新たなレシピとして受け継がれるのならば、それは規律のように特定の誰かを縛るものではない。私はそう期待をかける。私はゲームで料理を経験した。そして他人と食べた料理を触媒に、ある一家の行く末とはじまりにふたたび思いを馳せた。

『Venba』:PC(Steam), Nintendo Switch, PlayStation ,Xbox

Visai Games:https://venbagame.com/

タグ / Tags